A F Molina, pintor (Texto del Catálogo de la exposición

“La belleza consiste en transformar el mundo/ sin demasiado esfuerzo”, los versos se incluyen en El cuello cercenado (1955), que es el título, más bien lorquiano, de un espléndido libro de poemas de Antonio Fernández Molina (1927-2005). El primero de estos versos se ha citado en ocasiones como divisa estética del autor, pero el segundo (“sin demasiado esfuerzo”) parece concluyente; por un lado sugiere una vaga reclamación del pisoteado derecho a la pereza (que un artista tan prolífico como A. F. Molina debió ejercer poco), por otro, evoca un conocido aviso, “el poeta trabaja”, que, según cuenta André Breton (“Manifiesto del surrealismo”, 1924) colocaba Saint Paul Roux en la puerta de su casa cuando se disponía a dormir. Estos referentes no están tan alejados, el Diccionario abreviado del surrealismo (1938), de André Breton y Paul Eluard incluye la voz “pereza” junto a una significativa cita de El derecho a la pereza, de Paul Lafargue, “¡Oh, Pereza, ten piedad de nuestra perpetua miseria! Oh Pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas”. A medida que avanzaba el siglo quedó claro que la ironía no era sólo uno de los escasos modos de resistencia que le quedaban al arte, sino también una herramienta utilizada con gran finura por las vanguardias, especialmente desde el pensamiento surrealista, en cuyos ámbitos, dilatados e influyentes a lo largo del siglo XX, deberíamos situar a Antonio Fernández Molina. “Cuello cercenado” es también el final de un inquietante relato corto, “El truco”, en el que se constata que lo previsible puede, dramática e inexorablemente, cumplirse; un prestidigitador promete, en su número circense, decapitar a un niño, lo hace y obtiene una ovación del público.

Suele calificarse a nuestro artista como pintor-poeta (una condición que podríamos vincular también al surrealismo); en realidad es mucho más que eso este hombre-orquesta que escribió poesía, novela, cuento, teatro, guiones de cine, crítica literaria, textos sobre arte, en muchas ocasiones en libros ilustrados por él mismo, pintó cuadros espléndidos, dejó fascinantes “dibujos de poeta” (como él mismo los llamaba), fundó revistas como Doña Endrina y garantizó la pervivencia de otras como Papeles de Son Armadans, fundada y dirigida por Camilo José Cela y de la que A. F. Molina parece ser, a partir de 1964, un verdadero factotum, y escribió en tantas otras que la lista sería interminable. En fin, la persona y la obra de nuestro artista parecen representar, con fidelidad absoluta, la vocación multidisciplinar de las vanguardias. El método de uno de sus libros, Picasso, escritor (la coma es importante, como en el título del presente trabajo), pero planteado al revés, podríaser útil para aproximarse al mundo de Fernández Molina, en el que la plástica y la palabra aparecen íntimamente unidas y complementadas; “pienso que aprendí a escribir leyendo a Becquer y a pintar, mediante la visión de Lorca”; podría haber sido perfectamente al revés, porque hay mucho que aprender de los sueños de humo que dibujó Gustavo Adolfo Becquer (“mientras fumo, la cabellera de una mujer se descuelga desde el techo hasta el suelo”, escribe Fernández Molina en “El huevo de oro”, un microrrelato pintable, como casi todos los suyos). La relación entre palabra y plástica es un argumento central en la pintura de Fernández Molina, que se sitúa en el vértice de la relación entre pintura y escritura, como Michaux (cuya influencia ha confesado en alguna ocasión), Solana (un prosista de realismo aparente y equívoco cuyas negras visiones no parece compartir nuestro artista) o Dalí, al que F. Molina considera, con razón, un excelente escritor. El argumento es de largo alcance e incluye también a quienes (han sido muchos) escribieron pensando en las artes plásticas.

La crítica parece considerar a Antonio Fernández Molina como un escritor que pinta, puede que sea porque su escritura es anterior y ha sido, sin duda, mucho más visible que su plástica. Es igual, tiene mucho sentido exponer y mirar la obra plástica de Fernández Molina, de la que un día, sin duda no muy lejano, mereceremos un catálogo razonado y completo, aunque sea recomendable mirarla sin perder de vista su obra literaria que, de modo recíproco, no debería leerse sin tener en cuenta su pintura.

En un libro de 1953 (El estilo del siglo XX), algo deudor, creo, de Ismos, publicado en 1931 por Ramón Gómez de la Serna, Juan Eduardo Cirlot (que se ha referido a las pinturas de Fernández Molina de forma elogiosa en más de una ocasión) habla de la pintura del siglo pasado como, antes que nada, procedimiento analítico, inscribible en un pensamiento concreto y alejado de la visión panorámica, de un intento de discurso total; “una intención que no ‘resulta de’, sino que ‘se dirige hacia’ determinadas finalidades rigurosamente especiales, con desprecio absoluto de lo demás” (Cirlot, 1953, 138), lo cual, por cierto, no implica que las obras de arte no puedan leerse en clave de generalidad; la visión de Cirlot da sentido al fragmento, al gesto, al detalle, a la mirada focalizada, a la mezcla entre imágenes artísticas y las procedentes de la cultura de masas que tanto fascinó a Ramón y a nuestros escritores (Cirlot y Fernández Molina) como elementos de un estilo colectivo. A día de hoy, el libro resulta interesante y paradójico en la medida en que parece revelar la imposibilidad del estilo.

Hay muchos estilos en F. Molina, que es un artista del tiempo de la inclasificabilidad y de la hibridación, que practicó a conciencia. Es posible que todo esto sea más visible en una exposición que se ha organizado por temas, anteponiendo la morfología (tan del gusto de Cirlot) a los aspectos cronológicos. Siempre conviene enfrentar formas y significados, un poco al modo del memorable (discúlpeseme la redundancia) Mnemosyne, de Aby Warburg, entonces se ve claro que Roy Lichtenstein no iba nada descaminado; “los prototipos clásicos y los nuestros sólo se diferencian en nuestra perspectiva crítica. Me he interesado por los clichés modernos, he intentado mostrar el valor mitológico, es decir, el clasicismo del perrito caliente” (Duque, 2001, 140).

La trayectoria artística de F. Molina, y su plástica, pertenecen a la cultura de la resistencia (en el sentido que Jordi Gracia ha dado al término), como el postismo, al que el escritor llegó casi al final, como el grupo Pórtico, como Dau al Set, que tuvieron como telón de fondo un surrealismo que había acabado, pero del que aún podían aprovecharse algunas cosas, como el grupo COBRA, o como Guy Debord, tan atento a las enseñanzas de Breton. Las memorias de F. Molina (2003), decididamente discretas, apuntan todo un conjunto de afinidades electivas que señalan esa cultura de la resistencia, Arshile Gorki (cuya influencia se nota en las mejores pinturas abstractas de F. Molina), Fernando Pessoa, de quien el pintor-poeta debió tomar la costumbre de los heterónimos, Miguel Labordeta, que desapareció demasiado pronto, y cuya amistad marca todo el libro. El arte, de Joan Miró a Yves Klein, pasando por los textos acerados de Antonio Saura, asume un papel fundamental en esas memorias.

La obra de Fernández Molina muestra que, como dijera Andy Warhol, un pintor puede ser abstracto y figurativo. Las pinturas abstractas de F. Molina dejan ver la influencia de Arshile Gorki, que, a su vez, revela unos puntos de partida cubistas; aunque no son ajenos a Paul Klee y Joan Miró, las dos grandes referencias de la renovación de posguerra y, en ocasiones, ceden a la tentación del primitivismo, lo cual hace pensar en Mathias Goeritz (su presencia es crucial en la posguerra española), en el grupo Pórtico y, por supuesto, en la Escuela de Altamira, donde se reflexionó sobre el arte abstracto a propósito de la pintura prehistórica que, a su vez, se caracterizo como “una figura y una abstracción”, todo un argumento que, en el fondo no está tan lejos de los planteamiento de Paul Klee; tiene mucho sentido esa mirada a la prehistoria como alternativa tanto a un academicismo asfixiante (aún no habían empezado a cuajar las estrategias de renovación del régimen) como a la vanguardia perdida. Es una abstracción que, andando el tiempo, se hará más orgánica, y tiene que ver con Michaux y con formas parecidas a las de Gordillo. Es interesante apuntar que la abstracción de F. Molina se desmarcaba de aquellas formas que interesaban a Luis González Robles cuando solicitaba a Antonio Saura cuadros “muy grandes, muy negros y muy españoles”, como los que solían pintar los componentes del grupo El Paso, lujosamente homenajeado en Papeles de son Armadans antes de que F. Molina fuera secretario de la revista. Aún así, la adscripción, por parte de Juan Eduardo Cirlot, de la pintura de F. Molina al informalismo (en el sentido más amplio del término) tiene mucho sentido.

“Nuestro ‘realismo mágico’ desarticuló el tremendismo”, la afirmación es de 1982, se refiere a la poesía y el posesivo alude a una de las dos generaciones poéticas que surgieron en España en torno a los años 50 y 51, una alrededor de Claudio Rodríguez y la otra “la del postismo”, cuya característica principal era, dice F. Molina, su interés por las artes plásticas. Más efectivo e inquietante que el tremendismo, el realismo mágico es un modo de surrealismo que quedó aparentemente arrumbado por el informalismo, pero que enlaza, otro modo de resistencia, con la pintura narrativa de los años ochenta; lo hace vagamente, a pesar de su paso, en los setenta, por la galería Juana Mordó y su presencia en ARCO, la espina dorsal del nuevo sistema artístico, F. Molina no podía ser objeto del culto a la eterna juventud que se adueñó de España en los años ochenta, además, su pintura tenía presentes las manifestaciones más carnavalescas de Goya, aunque se envolvieran en color, lo que da un sentido algo equívoco a una pintura que suele conservar una pulsión trágica.

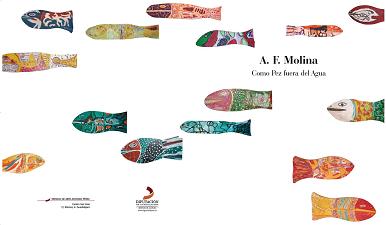

“Las formas poseen así, contrariamente a las cosas, un sentido múltiple” (Einstein, 1929, 57), Carl Einstein se refería a Braque, pero la fórmula podría aplicarse a nuestro pintor poeta. El mundo simbólico de las pinturas de F. Molina, de las figurativas, que son mayoría abrumadora, es de una gran complejidad, algunos de sus cuadros son microrrelatos, un género que que el escritor F. Molina practicó con éxito notable, pero hay algunas constantes; los peces parecen una verdadera obsesión; fuera del agua como evidente constatación de surrealista mundo al revés (el artista ha explicado su obsesión infantil por sacar unos peces de una pecera), en las pinturas más surrealistas de Benjamín Palencia, los peces en la arena señalaban el tiempo eterno de la naturaleza, la gran escultora. El pez posee una alta simbología, más allá de su vinculación al agua, aparte de su condición de signo del primer cristianismo. Juan Eduardo Cirlot (Diccionario de símbolos) explica que el pez se presenta como un “movimiento penetrante”, lo que posee unas connotaciones eróticas; recuerda que los peces poseen un rol sagrado en algunas culturas y, por fin, les atribuye una naturaleza doble; pájaro de zonas inferiores y símbolo de la relación entre el cielo y la tierra, deben serlo estos peces que se recortan sobre un cielo extraordinariamente azul, descansan sobre una cabeza humana e incluso parecen convertirse en personas, como los personajes inquietantes de H. P. Lovecraft.

Una pintura que tiene el surrealismo como referencia, aunque algunas obsesiones del movimiento de Breton estén ocultas, como lo erótico; puede que F. Molina hubiera suscrito unas significativas palabras de Cirlot sobre el movimiento; “Agradezco al surrealismo todo cuanto nos ha dado, pero me siento a cierta distancia de sus posiciones en muchos aspectos. Quiero tener cada día más lejos de mí el culto al erotismo, aún en sus posiciones más sublimes” (Jaguer, 1996, 33).

Las escenas de F. Molina suelen suceder en núcleos urbanos pequeños, como sus ciudades inventadas, Cejunta o Gamud, en las que no es difícil encontrar vestigios de una realidad distorsionada, aunque, más que de ciudades, deberíamos hablar de retazos soñados, de fragmentos que niegan, como hacía Max Ernst, aunque por otros medios, la visión de la ciudad moderna, racional. A veces es difícil saber si el espacio es interior o exterior, como en las composiciones de Boccioni, aunque a diferencia del futurismo el tiempo sea aquí lento, ceremonial y, más que de espacio, debamos hablar de vacío, como en el teatro de Alfred Jarry, un escenario indefinido en el que, a veces, las personas flotan.

Algunos elementos se repiten, como si pudieran reunirse en una gran historia hecha de microrrelatos. Las torres, las cabezas-luna, las caras de perfil, en un extremo del cuadro, como dentro y fuera, sugiriendo el lugar (tanconfuso en la pintura contemporánea) del espectador; los coches en los que, lo ha hecho notar Carlos Edmundo de Ory, nunca viajan más de tres personas. Las formas dan lugar a otras sin solución de continuidad, una pierna que se prolonga en brazo, una mujer-torre (atención a las mujerescasa de Luis Bourgeois), o una mujer-animal que, seguramente, son la representación plástica de un calambur o forman parte de una narración.

La pintura de Antonio Fernández Molina posee un marcado valor de modernidad y una estrecha relación con la escritura; es sólo una parte de una obra total en la que cada fragmento apela decididamente a los demás; urge situarla en ese universo apasionante.

Julián Díaz Sánchez

Universidad de Castilla-La Mancha

0 comentarios